「算数の所見を書きたいけど、文章が思い浮かばない…」

という先生向けに、小学校算数の所見文例を50パターン以上準備しました!

この記事では、

- 算数の領域「A 数と計算」「B 図形」「C 測定/変化と関係」「D データの活用」ごと

- 低学年・中学年・高学年ごと

に文例を分けて書いています。

自分の書きたい領域や担当学年を探して、文例を見つけてみてくださいね。

『通知表所見インフォメーション』には、全教科の所見文例揃ってます↓

所見文例を見てみる(タップ)

算数の所見文例「A 数と計算」

算数「A 数と計算」の領域で使える所見文例を紹介します。

低学年・中学年・高学年ごとに見ていきましょう。

低学年「A 数と計算」所見文例

たし算の学習で「合わせる場面」と「増える場面」の違いに気づき、わかりやすく説明することができました。その後の問題作りでも、その違いを意識しながら文章と絵をうまく使って表現していました。

たし算とひき算の計算において、10のまとまりを使うと計算が簡単になることに気づき、その方法を使って計算や図を表すことができました。また、問題作りにも積極的に取り組み、問題文、絵、式、答えをしっかりと結びつけて表現することができました。

かけ算の学習で、かけ算の式の便利さを理解し、具体的な例を用いて正しく立式することができました。おはじきを使って、さまざまな方法で式を作り出し、理解を深めました。

簡単な分数の学習において、分数の意味を正確に理解し、12個の物の1/2や1/3を使って分数を活用することができました。さらに、6個の1/2倍が12個であることを発見し、異なる視点から分数を表現する力を見せました。

中学年「A 数と計算」所見文例

かけ算の学習で「2けた、3けた×1けた」の筆算の仕方を自分で考え、進んで友だちに説明することができました。三つの数をかける際には、計算の順序を変えることで効率的に答えを求める工夫が見られました。

1億までの数の表し方を1万単位で説明することができました。また、小数や分数の表し方にも関心を持ち、身の回りの「はした」の表現に積極的に活用しようと努力しています。

「大きな数」の学習に積極的に取り組み、億や兆といった単位も、十進位取り記数法を使ってしっかりと理解しました。身の回りで見かける大きな数の読み書きにも意欲的に挑戦しています。

2けたや3けたの数を2けたの数で割る計算が得意で、わり算の規則を活用して計算を効率よく進めることができました。同じ数でわることやかけることの規則性も理解しています。

高学年「A 数と計算」所見文例

わり算の答えを分数で表せることを理解し、電車の混み具合を比較する際にも、1両当たりの乗客数を分数で表現していました。分数が分かりにくいときには、整数や小数に変換して理解しようとする姿勢が見られました。

分数や整数、小数の変換を正確に行えるようになり、これを使って数の大きさを比較することができます。どの形式が一番分かりやすいかを考えながら取り組む姿勢が見られました。

倍数や約数に対する強い興味を持ち、異分母の分数のたし算やひき算の方法を自ら考える力を発揮しました。また、公倍数や最小公倍数、公約数や最大公約数を正確かつ迅速に求める方法を工夫しながら学習していました。

大きさの等しい分数を使って分母を揃え、分数の大小を比較することができました。また、一番簡単な分数に変換する際にも、順序立てて説明しながら解決する力を発揮しました。

算数の所見文例「B 図形」

算数「B 図形」の領域で使える所見文例を紹介します。

低学年・中学年・高学年ごとに見ていきましょう。

低学年「B 図形」所見文例

ブロックを使った広さくらべで、すべて同じ色に変えて比べたり、最初から同じ色のブロックを取って残りを比べたりと、工夫して比較方法を考え、それを他の人に説明することができました。

「かたちあそび」の学習で、さまざまな形に興味を持ち、積極的に遊びながら学びました。三角形や四角形を組み合わせて新しい形を作る活動では、楽しみながら創造的に取り組む姿が見られました。

「図をつかって考えよう」の学習で、問題を解く際に図を使って考えることができました。図を描くことで問題の内容を整理し、正確に解答を導き出す力が育っています。

図を使って考える学習において、図を描くことで問題の状況を正確に捉えることができました。図を使うことで、答えを導き出す手順を明確にする力が育っています。

中学年「B 図形」所見文例

円や球の形に興味を持ち、身の回りで同じ形を見つけようとする姿勢が見られました。円の性質を学ぶ活動に積極的に取り組み、コンパスを使って円を描く技能を磨きました。

二等辺三角形と正三角形の性質に注目し、学習したことを実際に描いたり、並べたりすることで理解を深めました。身の回りの物からその形を探し出す観察力も高まっています。

直方体や立方体の見取図と展開図を描く方法を、立体の面や辺、頂点の特徴に基づいて考え出しました。さらに、自分の考えた方法を言葉で説明することができる力も育っています。

平行四辺形、ひし形、台形の描き方について、辺同士の関係や頂点の特徴を押さえながら考えることができました。考えた手順に従って、正確な図形を描き出すことができています。

高学年「B 図形」所見文例

「ひし形や台形の面積を求める場面」について、自分の意見を積極的に発表しました。学習後には、身の回りの同じ形を興味深く探すなど、探究心旺盛な姿勢が見られました。

「平行四辺形と三角形」の学習に積極的に取り組みました。教室の中で平行四辺形や三角形を見つけ出し、高さと底辺を使って面積を求める姿が印象的でした。

縮図や拡大図を使って、実際に測定が難しい長さを求める方法を考え出しました。図を活用して問題を解決する力が育っています。

方眼紙のます目を使い、対応する辺や角に注意しながら、正確に縮図や拡大図を描くことができました。細かなところまで丁寧に作図する姿勢が素晴らしいです。

算数の所見文例「C 測定/変化と関係」

算数「C 測定/変化と関係」の領域で使える所見文例を紹介します。

低学年・中学年・高学年ごとに見ていきましょう。

低学年「C 測定/変化と関係」所見文例

かさくらべの学習で、どのように比較すればよいかを積極的に発表しました。グループ活動では、友だちと協力して比べ方を確認しながら、効果的に活動を進めました。

長さくらべの活動で友だちと力を合わせ、輪飾りを作る過程で協力の大切さを理解していました。また、より長い飾りを作るために、自ら工夫して積極的に取り組む姿勢が見られました。

「ながさ」の学習で、ものの長さを正確に測る方法を理解しました。定規を使って物の長さを測り、結果を正確に記録することができました。

「かさ」の学習で、容器に入る水の量を実際に測定し、リットルやミリリットルで表す方法を習得しました。かさを測る活動を通じて、身の回りの物のかさを具体的に理解することができました。

中学年「C 測定/変化と関係」所見文例

時間や時刻の違いに興味を持ち、生活の中での時間の計算に積極的に取り組みました。「秒」という単位や「1分=60秒」という関係を使って、短い時間を実際に体感することができました。

1mを超える長さを巻尺を使って正確に測る方法を理解しました。測定の経験を通して距離感が育ち、目的に応じて適切な巻尺を選ぶ力も備わっています。

面積を求める公式を用いて、長方形や正方形の面積を適切な単位で表すことができました。また、教室のような広い場所の面積も、見当をつけた上で実際に測定し、正確に求めることに積極的に取り組みました。

分度器を使って角度を測ったり、必要な大きさの角を正確に作図する技能を習得しました。180°を超える大きな角度の作図や、三角定規を組み合わせた角度の計算も的確に行えるようになりました。

高学年「C 測定/変化と関係」所見文例

コンパスや分度器などの道具を上手に使いこなし、与えられた課題だけでなく、自ら長さを変えて図を描いたり、友達と問題を出し合ったりするなど、主体的に学習に取り組む姿が印象的でした。

三角形の内角が180度であることを基に、五角形や六角形の角度を計算する力を身につけました。多角的な視点を持って問題を解決し、友達からも称賛されるなど、学習意欲が高いです。

円柱の体積を求める際に「円の面積×高さ」の公式を正確に使いこなしていました。公式の意味を深く理解しており、それを活用して問題を解決する姿勢が評価されます。

複合図形の体積を求める際、部分に分割したり補ったりすることで、手際よく計算することができました。効率的かつ正確に体積を求める方法を考え、実践する力が育っています。

算数の所見文例「D データの活用」

算数「D データの活用」の領域で使える所見文例を紹介します。

低学年・中学年・高学年ごとに見ていきましょう。

低学年「D データの活用」所見文例

「好きな果物調べ」で、どの果物が一番多いかを調べる際に、並べて比べる方法が効果的であることに気づきました。また、同じ大きさに揃える必要があることにも気づき、正確に一番多い果物を見つけることができました。

「たすのかなひくのかな」の学習で、どうしてその式になるのかを友だちの説明を聞いて理解し、さらに前に出た友だちの人数を確認することで納得していました。その後、図を使って自分の考えを説明することができました。

表とグラフを使って情報を整理することに積極的に取り組みました。データを正確に表にまとめ、そこから作成したグラフを用いて、他の人にもわかりやすく説明することができました。

「ひょうとグラフ」の学習で、データを整理する際に、どのようにまとめれば分かりやすいかを考えて工夫しました。作成したグラフも見やすく、情報を正確に伝える力が育っています。

中学年「D データの活用」所見文例

「棒グラフと表」の学習において、調べたことを正確に表やグラフに表す力を身につけました。資料を整理する際も、項目を適切に分類し、分かりやすい形で表現することができました。

資料を表にまとめたり、棒グラフに表す方法をよく理解しています。また、他の人にも分かりやすく説明できるよう、工夫を凝らして取り組む姿が見られました。

〇〇県の月ごとの気温変化を表す際に、目盛りの設定に工夫を凝らしました。気温の変化をわかりやすく表現するために折れ線グラフを選び、その利点を具体的に説明することができました。

伴って変わる二つの数量の関係を一般化して式にまとめる力を発揮しました。数量の変化を捉え、「口」を使った式で表す技能において大きな成長が見られます。

高学年「D データの活用」所見文例

「百分率とグラフ」の学習に強い関心を持ち、総合的な学習の時間で調査結果を円グラフにまとめることができました。学んだ知識を他の場面でも積極的に応用する姿勢が見られます。

もとになる量や比べられる量をよく理解しており、小数を百分率や歩合に変換することも正確に行えています。学習内容をしっかり理解している点が評価されます。

日常生活の中から、2つの数量が比例関係にある事例を探し、興味深く学んでいました。友達が見つけた事例も正確に確認し、比例関係の理解を深めることができました。

日常生活での2つの数量の比例関係に対して深い関心を持ち、自らお風呂の水の量と時間の関係を探求しました。友達の例についても、比例関係であるかどうかを正確に判断する力が育っています。

AIに算数の所見文例を書いてもらう方法

「AIに通知表の所見を書いてもらえたらいいのにな…」

と考えたことがある先生も、いるのではないでしょうか。

実は、この記事に載っていた文例は、すべてChatGPTの力を借りて作成しました。

このような「通知表・所見たたき台の文章」を、自分でサクッと出せるようになったら、便利だと思いませんか?

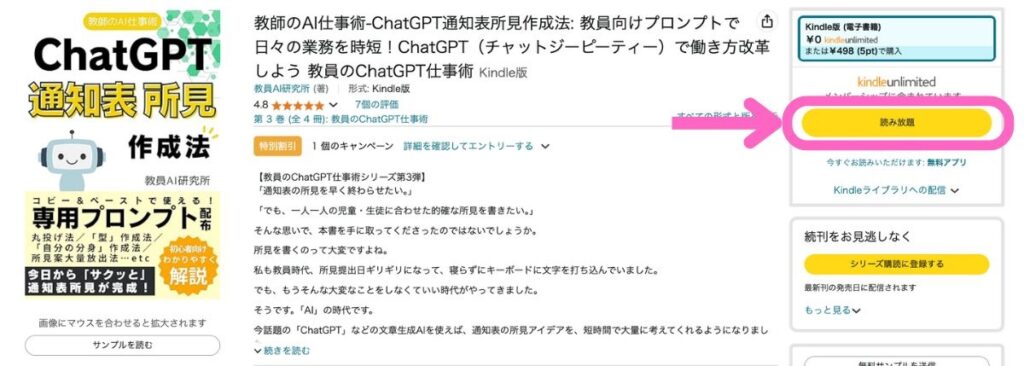

やり方は、ChatGPT通知表所見作成法にまとめています↓

\シリーズ累計4000DL突破!/

本書では、以下の内容を学べます。

- 所見の文章を大量に出力する方法

- 所見文例集をアレンジする方法

- リフレーミング法(子どものネガティブをポジティブに変換する方法)

- 所見全文お任せ法

- 「型」作成法

- 自分の分身に書いてもらう方法

- 所見の文章を修正する方法

- 通知表文章→要録用文章に変換する方法

プロンプト(指示文)をそのまま「コピペ」して使える読者プレゼントも付いています。

価格もワンコイン以下♪

5秒でいいので、チェックしてみてくださいね↓

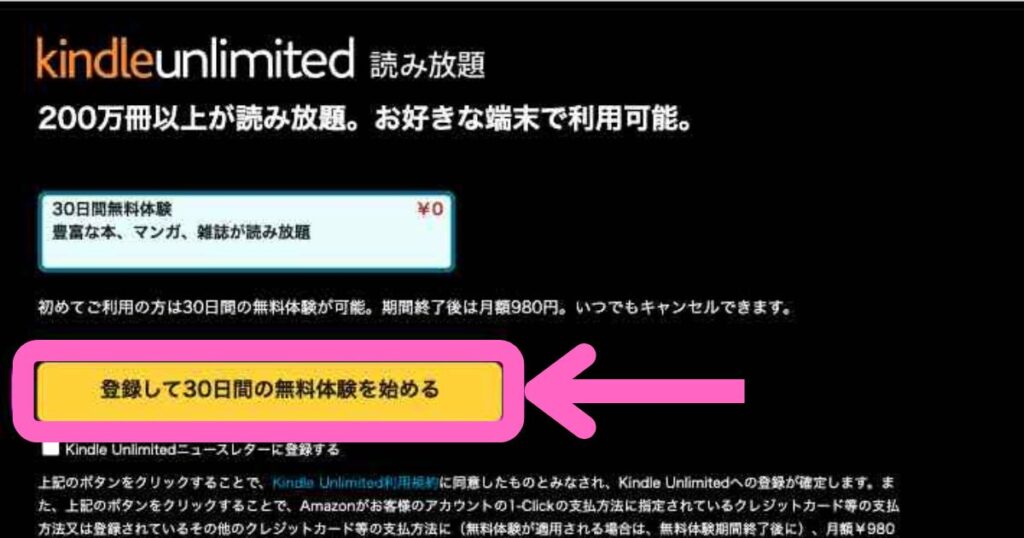

そして、あまり大きい声で言えませんが、無料で読む方法もあります↓

『ChatGPT通知表 所見作成法』を無料で読む方法