「道徳所見を書きたいけど、どうやって書けばいいかわからない」

「内容項目ごとじゃなくて、”大くくりなまとまりで書く”って聞いたけど、ソレってどういう意味??」

と思っている先生も多いのではないでしょうか?

道徳の所見ってどのように書いたらいいのか悩みますよね。

(かといって、指導要領をめくって確かめるのもめんどくさいし、何て書いてあるのかよくわからないし…)

そこで当ブログでは、道徳所見をわかりやすくするために、

「大くくりなまとまり」+「具体エピソード」

で書くのをおすすめしています。

「なぜ大くくりなまとまり+具体エピソードがおすすめなのか?」

「具体的にはどのように書くのか?」

それを紹介するために、この記事では以下の順でわかりやすく説明します。

この記事でわかること

- 道徳所見の基本

→4つの基本をサクッと確認 - 道徳所見のおすすめの書き方

→「大くくりなまとまり」+「具体エピソード」で書こう - 道徳評価で重視すべき2つのポイント

→「多面的・多角的な見方」と「自分自身の関わり」って何? - 全学年の道徳所見文例

→自分の学年を探して見てね!

道徳所見のおすすめの書き方を確認して、所見作成に役立ててくださいね。

『通知表所見インフォメーション』には、全教科の所見文例揃ってます↓

道徳所見の基本

すでにご存知かと思いますが、道徳所見の基本事項を確認しておきましょう。

道徳所見の基本は以下の4つです。

- 記述式で評価する

→数値評価(ABCなど)はしない! - 個人内評価

→他の児童との比較ではない - 大くくりなまとまりを踏まえた評価をする

→個々の内容項目ごとではなく、全体的なまとまりを考慮しよう - 評価で重視すべきポイントは2つ

- 一面的な見方から多面的・多角的な見方へと発展しているか

- 道徳的価値の理解を自分自身との関わりの中で深めているか

原文を見たい方は小学校学習指導要領【特別の教科 道徳編】を確認しておきましょう

このうち「1.記述式(数値評価をしない!)」と「2.個人内評価(他の児童と比較しない!)」については、大丈夫だと思うので、ここでは割愛させていただきます。

以下の見出しでは、残りの「3.大くくりなまとまりを踏まえた評価」と「4.評価で重視すべきポイント2つ」について、かんたんに解説していきますね。

道徳所見の書き方は「大くくりなまとまり」+「具体エピソード」がわかりやすい

道徳の指導要領解説によると、

個々の内容項目ごとではなく,大くくりなまとまりを踏まえた評価とすること

とあります。

なぜ、個々の内容項目ごとの評価ではダメなのでしょうか。

理由は「ある特定の内容項目(もしくはある特定の授業のみ)」では、道徳性の成長がわからないから。

文科省は、

「1時間の道徳の授業」「ある特定の内容項目だけの姿」では、その子の道徳性の成長は見えないでしょ?

だから、ある程度の期間(学期・年間、など)のまとまりの中で評価をしてあげてね!

と言いたいんだと思います。(たぶん)

「大くくりなまとまり」で所見を書いてみると…

では「大くくりなまとまり」で所見を書いてみました。

授業での発言や感想文に、広い視野で物事を捉える力が表れており、新しいことに気付く力が着実に育っていることが感じられました。他の児童の視点にも耳を傾け、自分の考えをさらに深めている様子が見られました。

毎回の授業で教材に素直に向き合い、他の児童とは異なる独自の視点を持って取り組む姿勢が素晴らしかったです。特に、自分の生き方につなげて考える姿勢が見られ、今後の成長が楽しみです。

どうでしょう。

フワっとした印象を受けたのではないでしょうか?

大くくりなまとまりのみで所見を書くと、どうしても抽象的な文になってしまいます。

このような文章だと、保護者に「誰にでも言えそうなことを書いてるわね…」と思われるかもしれませんね。

ではどうすれば「指導要領」の内容をクリアしつつ、保護者に子どもの様子をしっかり伝えられるでしょうか?

おすすめは「大くくりなまとまり」+「具体エピソード」

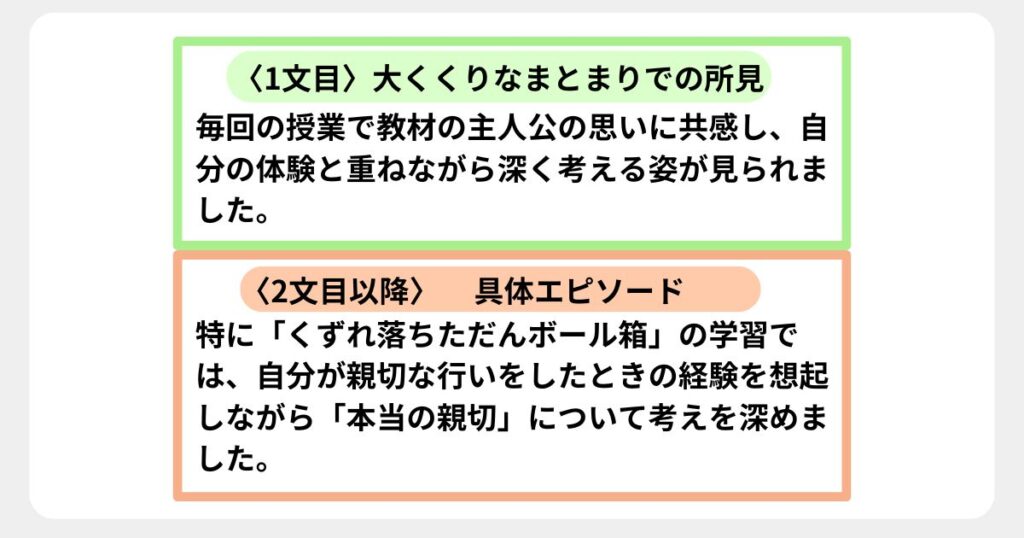

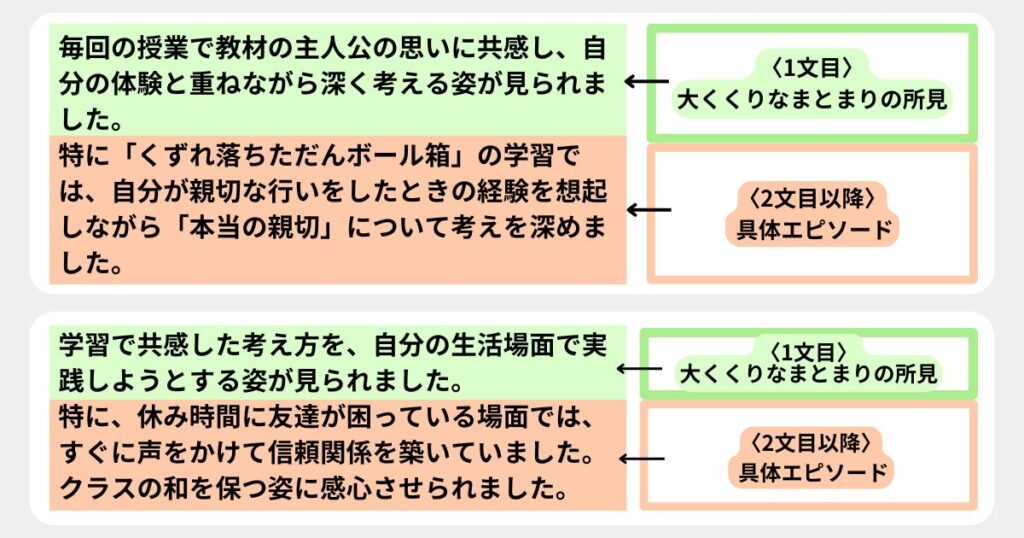

おすすめは「大くくりなまとまり」に具体的なエピソードを加えて書く、というやり方です。

例えば、以下のようなもの。

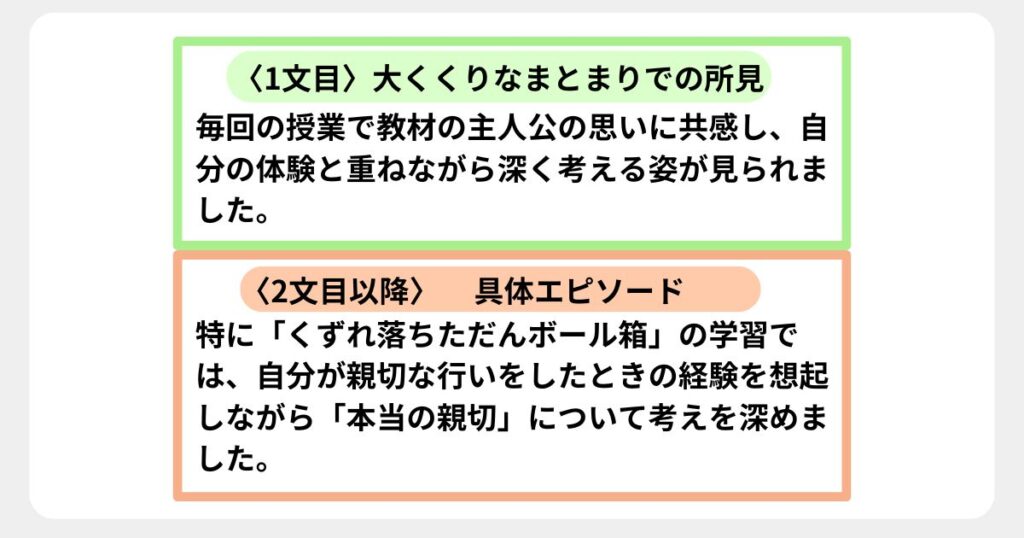

毎回の授業で教材の主人公の思いに共感し、自分の体験と重ねながら深く考える姿が見られました。

特に「くずれ落ちただんボール箱」の授業では、自分が親切な行いをしたときの経験を想起しながら「本当の親切」について考えを深めました。

学習で共感した考え方を、自分の生活場面で実践しようとする姿が見られました。

特に、休み時間に友達が困っている場面では、すぐに声をかけて信頼関係を築いていました。クラスの和を保つ姿に感心させられました。

この文章では、1文目に「大くくりなまとまりでの所見」、2文目に「具体的なエピソード(今回は、どちらも内容項目「B 主として人との関わりに関すること」)」という構成にしています↓

通知表所見を受け取る保護者としては、先ほどの「大くくりなまとまりのみ」の文章よりも、今紹介した「大くくりなまとまり+具体エピソード」のほうが、子どもの成長をイメージしやすいのではないでしょうか。

もちろん学校ごとに、書き方・文字数の指定があったり、管理職ごとに書き方の好みがあるので、一概に「コレがベスト!」とは言えませんが、

文科省の言う「大くくりなまとまり」での評価をしつつ、保護者にも子どもの具体的な姿を伝えたいのであれば、

「大くくりなまとまり」+「具体エピソード」

の形で道徳所見を書いてみてはいかがでしょうか。

道徳所見のポイント「多面的・多角的な見方」「自分自身との関わり」とは?

続いて、道徳の評価で重視すべきポイント、

- 多面的・多角的な見方

- 自分自身との関わり

の2つについて見ていきましょう。

多面的・多角的な見方

「一面的な見方から多面的・多角的な見方発展させているか」というのは、どのように見取って、どのように表現すればよいでしょうか。

道徳の学習指導要領では、以下のように書かれています。

児童が一面的な見方から多面的・多角的な見方へと発展させているかどうかという点については,例えば,道徳的価値に関わる問題に対する判断の根拠やそのときの心情を様々な視点から捉え考えようとしていることや,自分と違う立場や感じ方,考え方を理解しようとしていること,複数の道徳的価値の対立が生じる場面において取り得る行動を多面的・多角的に考えようとしていることを発言や感想文,質問紙の記述等から見取るという方法が考えられる。

つまり、

どのように見取る

- 授業中の発言

- 感想文

- 質問紙などの記述

どのように表現する

- 「友達の考え方を取り入れて、〜〜〜」

- 「◯◯という考え方から△△(◯◯よりもより深い理解)と考えられるようになりました。」

- 「△△の立場で考えることができました。」

といったような「見取り方」「表現方法」があるといえます。

今まで物事の一面(もしくは浅い考え)しか見えていなかった状態が、いろいろな角度から物事を見れるようになったとわかるような所見にしていきましょう。

自分自身との関わり

「道徳的価値の理解を自分自身との関わりの中で深めているかどうか」というのは、どのように見取って、どのように表現すればよいでしょうか。

道徳の学習指導要領では、以下のように書かれています。

道徳的価値の理解を自分自身との関わりの中で深めているかどうかという点についても,例えば,読み物教材の登場人物を自分に置き換えて考え,自分なりに具体的にイメージして理解しようとしていることに着目したり,現在の自分自身を振り返り,自らの行動や考えを見直していることがうかがえる部分に着目したりするという視点も考えられる。また,道徳的な問題に対して自己の取り得る行動を他者と議論する中で,道徳的価値の理解を更に深めているかや,道徳的価値を実現することの難しさを自分のこととして捉え,考えようとしているかという視点も考えられる。

つまり、

どのように見取る

- 授業中の発言

- 感想文

- 質問紙などの記述

どのように表現する

- 「主人公と自分を重ね合わせて

- 「自分だったら…、と考えて〜〜〜」

- 「自分の◯◯の経験を振り返りながら、〜〜〜しました。」

- 「◯◯の出来事を思い出し、〜〜〜しました。」

といったような「見取り方」「表現方法」があるといえます。

教材を自分事として捉えて考えたことがわかるような所見にしていきましょう。

「大くくりなまとまり」+「具体エピソード」基本の型

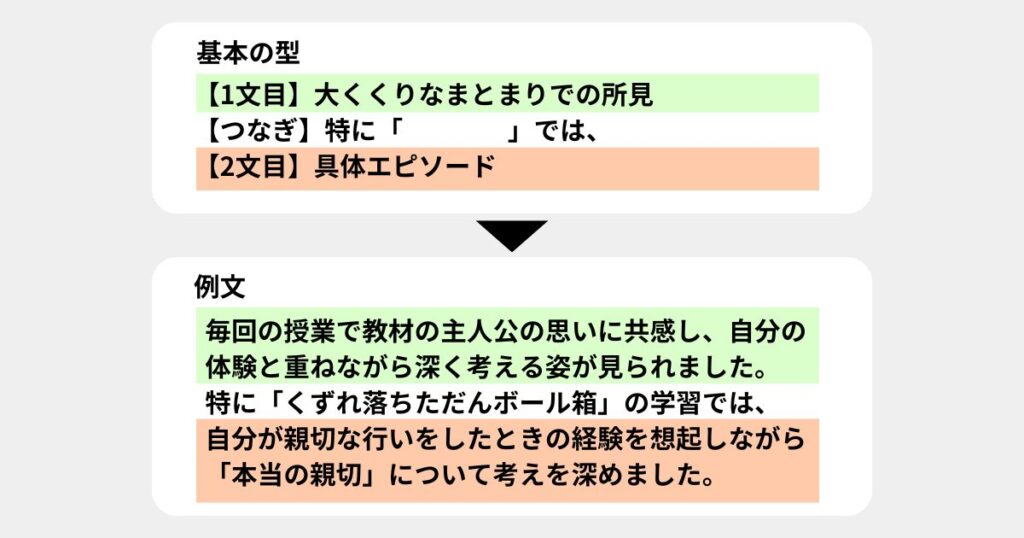

では、ここから以下の型を使った道徳所見の文例を紹介します。

基本の型

【1文目】大くくりなまとまりを踏まえた所見

【つなぎ】特に「」では、

【2文目】具体エピソード

例文

毎回の授業で教材の主人公の思いに共感し、自分の体験と重ねながら深く考える姿が見られました。

特に「くずれ落ちただんボール箱」の授業では、

自分が親切な行いをしたときの経験を想起しながら「本当の親切」について考えを深めました。

※大くくりなまとまりを踏まえた所見は緑、具体エピソードはオレンジです

なお、各学年の所見文例には関連記事がありますので、自分の学年の記事も合わせてご活用ください。

低学年の文例

教材の登場人物に共感し、これまでの自分の体験と重ね合わせながら、学習に取り組んでいました。

特に「◯◯(教材名)」の学習では、身の回りを整理整頓することの大切さを学びました。その後、教室や自宅での片付けに積極的に取り組むようになり、友達の物を大切にする気持ちも育ってきました。また、困っている友達を見かけると、自分から声をかけて手伝うなど、思いやりの心も成長しています。

授業中に友達と協力しながら学ぶことで、自分の考えを深めていました。特に「◯◯(教材名)」の学習を通して、友達と協力して物事に取り組むことの大切さを学びました。グループ活動では、仲間の意見に耳を傾け、自分の考えも積極的に発言するようになりました。互いの良さを認め合いながら活動することで、クラスの雰囲気づくりにも貢献しています。

1年・2年の道徳所見文例はこちら↓

中学年の文例

毎回の学習で「もし自分だったらどうするか?」と考えを深めることができました。

特に「◯◯(教材名)」の学習を通して、うそをつかずに正直に話すことが自分の心を軽くし、友達との信頼関係を深めることを学びました。授業後も、自分が困ったときに正直に相談する姿が見られ、その素直な態度がとても素晴らしいです。

毎回の学習では、自分の意見を発表しながらも、他の友だちの意見をしっかり聞く姿が見られました。

特に「◯◯(教材名)」の学習を通して、他国の文化や生活習慣に対する理解がさらに深まりました。授業では、異なる文化を持つ人々との交流の大切さを考え、自分の意見をしっかりと伝えながらも、相手の考えを尊重する姿が見られました。

3年・4年の道徳所見文例はこちら↓

高学年の文例

教材のテーマを広い視野で捉え、身の回りの多くのことに当てはめて考えることができました。

特に「◯◯(教材名)」の授業を通して、個々の違いや多様性を尊重し、誰に対しても公平に接することが、社会全体の調和を保つために重要であることを学びました。日常の学校生活でも、友達の意見を尊重し、公平な態度で接する姿が見られ、その行動がクラス全体の雰囲気を良くしています。

授業で学んだ教訓を、これからの自分の生き方にどうつなげていくのか考えることができました。

特に「◯◯(教材名)」というテーマの授業を通じて、自己の成長を追求し、困難を乗り越えることで得られる達成感について深く考えました。授業後も、目標に向かって粘り強く努力する姿が見られ、自信を持って取り組む姿勢が強まりました。

5年・6年の道徳所見文例はこちら↓

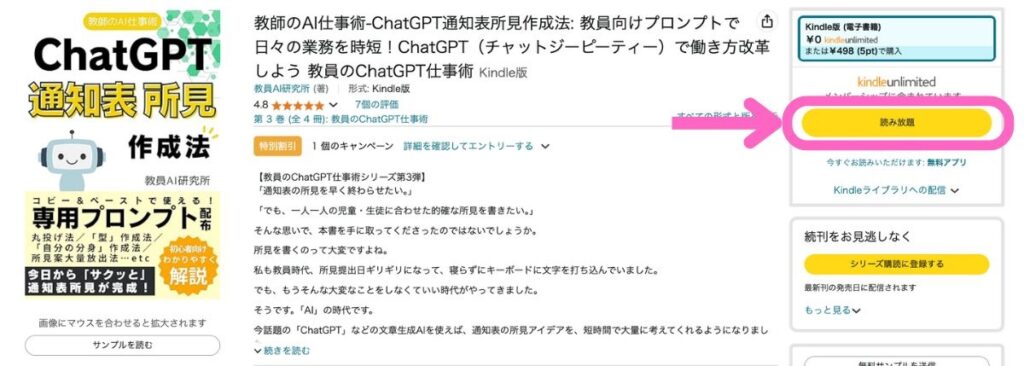

AIに「道徳」の所見文例を書いてもらう方法

「AIに通知表の所見を書いてもらえたらいいのにな…」

と考えたことがある先生も、いるのではないでしょうか。

実は、この記事に載っていた文例は、すべてChatGPTの力を借りて作成しました。

このような「通知表・所見たたき台の文章」を、自分でサクッと出せるようになったら、便利だと思いませんか?

やり方は、ChatGPT通知表所見作成法にまとめています↓

\シリーズ累計4000DL突破!/

本書では、以下の内容を学べます。

- 所見の文章を大量に出力する方法

- 所見文例集をアレンジする方法

- リフレーミング法(子どものネガティブをポジティブに変換する方法)

- 所見全文お任せ法

- 「型」作成法

- 自分の分身に書いてもらう方法

- 所見の文章を修正する方法

- 通知表文章→要録用文章に変換する方法

プロンプト(指示文)をそのまま「コピペ」して使える読者プレゼントも付いています。

価格もワンコイン以下♪

5秒でいいので、チェックしてみてくださいね↓

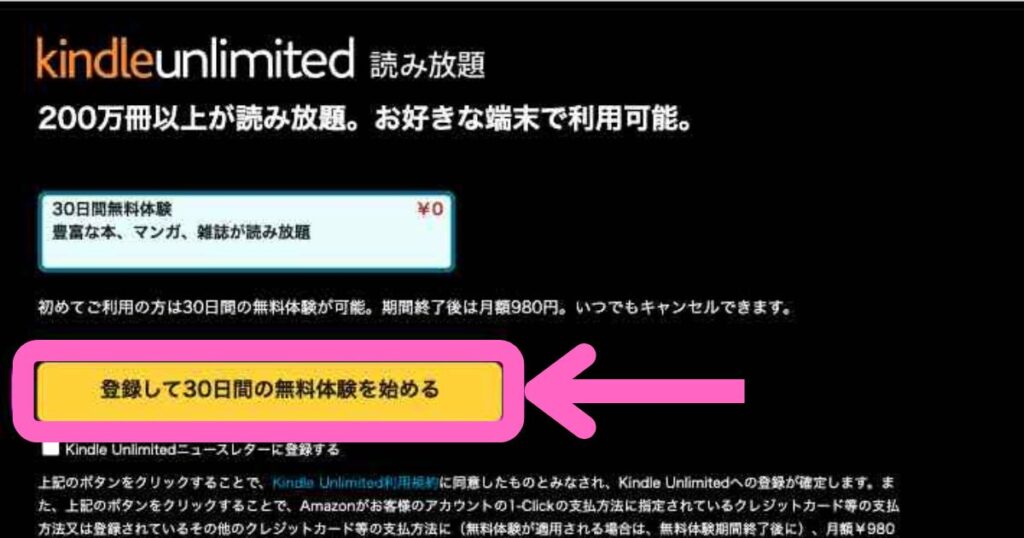

そして、あまり大きい声で言えませんが、無料で読む方法もあります↓

『ChatGPT通知表 所見作成法』を無料で読む方法