「理科の所見を書きたいけど、文章が思い浮かばない…」

という先生向けに、小学校理科の所見文例を50パターン以上準備しました!

この記事では、

- 理科の領域「A エネルギー」「B 粒子」「C 生命」「D 地球」ごと

- 中学年・高学年ごと

に文例を分けて書いています。

自分の書きたい領域や担当学年を探して、文例を見つけてみてくださいね。

『通知表所見インフォメーション』には、全教科の所見文例揃ってます↓

所見文例を見てみる(タップ)

理科の所見文例「A エネルギー」

理科「A エネルギー」の領域で使える所見文例を紹介します。

中学年・高学年ごとに見ていきましょう。

中学年「A エネルギー」所見文例

風やゴムの働きを使った実験に積極的に取り組みました。特に、風の力を利用して物を動かす仕組みに興味を持ち、繰り返し実験を行っていました。

電気の通り道についての学習で、回路の仕組みを理解し、実際に回路を作成することができました。電気が流れるときのルールを自分なりに考え、発表することができました。

磁石の性質に興味を持ち、さまざまな物を引き寄せる力を観察しました。どの物が磁石にくっつくかを実験し、その結果をまとめることができました。

音の性質について学び、音の高低や強さに興味を持って実験に取り組みました。音がどのように伝わるかを観察し、しっかりと理解することができました。

電流の働きについての学習に積極的に取り組み、電流がどのように物を動かすかに強い関心を示しました。電池やモーターを使った実験では、電流の流れを理解し、上手に回路を組むことができました。

電流の働きについて学ぶ際、電流の流れとその影響を詳しく調べました。特に、電球の明るさが電流の強さにどのように影響するかを観察し、実験結果を丁寧にまとめていました。

高学年「A エネルギー」所見文例

振り子の運動に興味を持ち、振り子の長さと周期の関係を詳しく調べました。実験結果をしっかりと記録し、その関係性を理解することで、理論的な考察を深めることができました。

電流が磁力を作り出すことに強い関心を持ち、電磁石の仕組みを理解するための実験に積極的に取り組みました。電流の強さと磁力の関係を詳しく調べ、実験結果をしっかりとまとめました。

振り子の運動を通して、周期と長さの関係を観察し、正確なデータを取ることに熱心に取り組みました。観察した結果を基に、振り子の動きに対する理解を深めることができました。

てこの規則性に興味を持ち、てこがどのように力を効率的に利用するかを熱心に学びました。実験を通じて、支点、力点、作用点の関係を理解し、てこの力学的な原理を正確に把握しました。

身の回りのてこを使った道具に興味を持ち、ハサミやペンチなどの道具がてこの原理を応用していることに気づきました。実生活でのてこの活用法を理解し、日常生活に役立てようとする姿勢が見られました。

発電の仕組みについて詳しく学び、実験を通して発電の原理を理解しました。電気がどのようにして私たちの生活に供給されているかを考え、発電の仕組みを積極的に探求しました。

電気がどのようにして熱や動力、光に変換されるかを実験で確認しました。実験を通じて、電気のエネルギー変換に対する理解を深め、結果をわかりやすくまとめました。

理科の所見文例「B 粒子」

理科「B 粒子」の領域で使える所見文例を紹介します。

中学年・高学年ごとに見ていきましょう。

中学年「B 粒子」所見文例

物の重さを測る活動に積極的に取り組み、さまざまな物の重さを比較して理解を深めました。異なる物の重さを秤で測定し、その結果を正確に記録することができました。

物の重さを測定する実験で、異なる素材や形状の物の重さを比較しました。実験結果をしっかりとまとめ、重さの違いについて自分なりの考えを発表しました。

空気と水の性質に興味を持ち、空気が圧縮できることや水が形を変える性質を実験で確認しました。実験を通じて得た結果をしっかりとまとめ、クラスメイトに説明することができました。

空気と水の性質を調べる実験に積極的に取り組みました。空気と水の性質の違いや共通点に注目し、実験結果を基にしてそれぞれの性質を詳しく考察しました。

金属、水、空気が温度によってどのように変化するかを詳しく調べました。実験を通じて、金属が熱を伝えやすいことを理解し、結果をわかりやすくまとめました。

金属や水、空気の温度変化を観察し、温度による物質の変化に強い関心を持ちました。実験の結果を基に、温度が物質に与える影響について深く考え、発表することができました。

高学年「B 粒子」所見文例

ものが水に溶けたときの重さの変化に興味を持ち、水溶液の重さが溶かす前と後で変わらないことを理解しました。実験を通して、水溶液の重さの保存に関する知識を深め、しっかりと記録に残していました。

ものが水に溶ける量に限度があることに興味を持ち、さまざまな物質を水に溶かしてその限界を探りました。実験結果を基に、どのように溶ける量の限界が決まるかを考察しました。

温度や水の量がものの溶ける量にどのように影響するかを興味深く観察しました。温度を変えた実験では、溶ける量が増減することを確認し、その結果をしっかりと記録して発表しました。

ものの燃え方について学び、燃焼に必要な条件を実験を通じて理解しました。酸素の役割や燃焼の仕組みを詳しく調べ、実験結果を基に考察を行いました。

酸性・中性・アルカリ性の水溶液の性質に興味を持ち、リトマス試験紙を使ってそれぞれの性質を確認しました。実験結果をしっかりとまとめ、酸性やアルカリ性の違いについて理解を深めました。

金属が水溶液によってどのように変化するかを実験で確認し、酸性やアルカリ性の水溶液が金属に与える影響を観察しました。実験結果をまとめ、金属の性質と水溶液の関係を理解しました。

理科の所見文例「C 生命」

理科「C 生命」の領域で使える所見文例を紹介します。

中学年・高学年ごとに見ていきましょう。

中学年「C 生命」所見文例

チョウの観察に興味を持ち、羽の模様や色の違いを細かく観察することができました。チョウの動きや生活環境についても積極的に調べ、学習を深めていました。

こん虫の観察に熱心に取り組み、体のつくりや動きに注意を払いながら観察記録を丁寧に書きました。異なるこん虫の特徴を比較する力が育っています。

こん虫の生活環境や食べ物について詳しく調べ、その結果を観察記録にまとめることができました。観察を通じて、自然の中の生き物に対する理解が深まりました。

人の体のつくりと運動に関する学習で、筋肉や骨がどのように連動して動くかを詳しく調べました。体の仕組みに興味を持ち、実際の動きを観察しながら理解を深めていました。

人体の構造と運動について学び、特に筋肉の働きに興味を持っていました。実際に自分の体を動かしながら、筋肉や骨の動きを観察し、その仕組みを理解することができました。

季節と生物の関係についての学習で、季節ごとの植物の成長や動物の行動に注目しました。観察した内容をノートに丁寧に記録し、季節の移り変わりが生物に与える影響をしっかりと理解していました。

高学年「C 生命」所見文例

植物の発芽、成長、結実の過程に興味を持ち、観察日記をつけながら成長の変化を細かく記録しました。植物が健康に育つための条件を学び、実際の観察に活かしました。

メダカの誕生についての学習で、卵の発育過程を観察し、孵化するまでの成長を細かく記録しました。観察した内容をノートにまとめ、メダカの成長過程をしっかりと理解しました。

ヒトの誕生について学び、命の尊さや成長の過程に対する理解を深めました。授業で学んだことを基に、自分自身の成長についても考える機会を持つことができました。

消化と吸収の仕組みについて学び、胃や小腸が食べ物をどのように分解し、吸収するかを詳しく調べました。実際の食物が体内でどう変化するかを理解し、まとめることができました。

血液循環の仕組みについて学び、心臓がどのようにして血液を全身に送り出しているかを理解しました。血液の流れを観察し、その役割を詳しく学びました。

植物が養分や水をどのように吸収し、運んでいるかを詳しく調べました。茎の断面を観察し、養分や水の通り道を理解し、その結果を詳しく記録しました。

食べる・食べられるの関係の学習に積極的に取り組み、食べ物が生物同士の関係にどのように影響を与えているかを理解しました。観察や図を使って、生物同士のつながりを詳しく学びました。

理科の所見文例「D 地球」

理科「D 地球」の領域で使える所見文例を紹介します。

中学年・高学年ごとに見ていきましょう。

中学年「D 地球」所見文例

太陽とかげの関係を学ぶ際、時間ごとのかげの長さの変化に興味を持ちました。観察した結果をしっかりとグラフにまとめ、太陽の動きと関連づけて考える力が育っています。

太陽とかげの観察で、かげがどのように動くかを注意深く観察しました。かげの向きと長さが変わる理由を自分なりに考え、ノートにまとめて発表していました。

雨水がどのように地面にしみ込むかを興味深く観察しました。土や砂利、コンクリートの違いによる水の浸透の違いを詳しく調べ、結果をわかりやすくまとめました。

天気の変化に注目し、毎日の天気を観察することに興味を持っていました。雲の動きや風の強さを記録し、天気がどのように変わるかを考え、学習に役立てました。

天気の観察に積極的に取り組み、気温や湿度、風の向きなどを詳しく記録しました。天気の変化を日々追いながら、天気と気象の関係について理解を深めていました。

月と星の学習において、夜空を観察し、月の満ち欠けや星の位置の変化に興味を持ちました。観察結果をノートに丁寧に記録し、天体の動きに対する理解を深めました。

高学年「D 地球」所見文例

流れる水が土地にどのような変化をもたらすかを観察し、川の流れが土地を削ったり運んだりする様子に興味を持ちました。実験結果をもとに、地形の変化について深く考えることができました。

川の上流と下流にある石の形や大きさの違いに興味を持ち、観察を通じてそれぞれの特徴を理解しました。石がどのように川の流れによって変化するのかを考察し、学習に活かしました。

雲の動きと天気の変化に興味を持ち、日々の観察を通じて雲の種類と天気の関連性を理解しました。雲の形状や動きから天気を予測し、その結果を記録していました。

地層の学習を通じて、土地がどのように構成され、広がっているかを詳しく調べました。実際の地層を観察し、地層の広がりや構成物について理解を深めました。

地層がどのように形成されるかに強い関心を持ち、堆積物が積み重なる過程を詳しく観察しました。実験や観察を通して、地層が形成されるメカニズムを理解しました。

火山の噴火や地震が土地にどのような影響を与えるかに興味を持ちました。実際の事例を調べ、土地の変化について理解を深めるとともに、防災についても考える機会を持ちました。

月の位置や形が太陽の位置とどのように関係しているかを観察しました。月の満ち欠けや太陽との位置関係を詳しく調べ、その結果を記録し、理解を深めました。

AIに理科の所見文例を書いてもらう方法

「AIに通知表の所見を書いてもらえたらいいのにな…」

と考えたことがある先生も、いるのではないでしょうか。

実は、この記事に載っていた文例は、すべてChatGPTの力を借りて作成しました。

このような「通知表・所見たたき台の文章」を、自分でサクッと出せるようになったら、便利だと思いませんか?

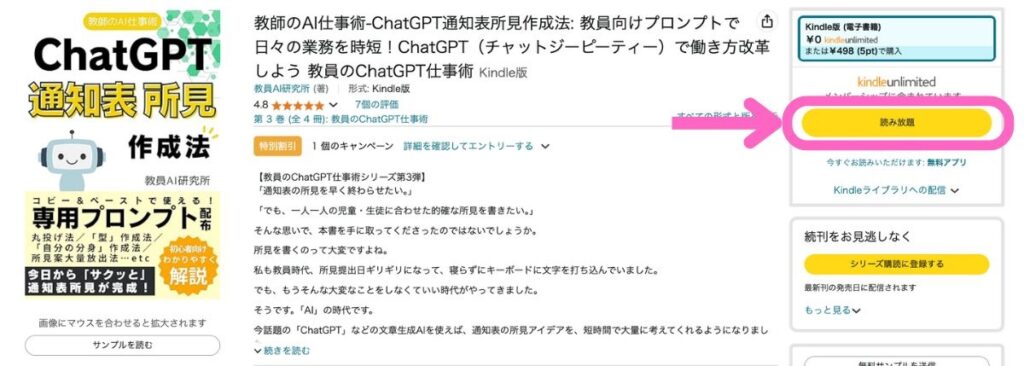

やり方は、ChatGPT通知表所見作成法にまとめています↓

\シリーズ累計4000DL突破!/

本書では、以下の内容を学べます。

- 所見の文章を大量に出力する方法

- 所見文例集をアレンジする方法

- リフレーミング法(子どものネガティブをポジティブに変換する方法)

- 所見全文お任せ法

- 「型」作成法

- 自分の分身に書いてもらう方法

- 所見の文章を修正する方法

- 通知表文章→要録用文章に変換する方法

プロンプト(指示文)をそのまま「コピペ」して使える読者プレゼントも付いています。

価格もワンコイン以下♪

5秒でいいので、チェックしてみてくださいね↓

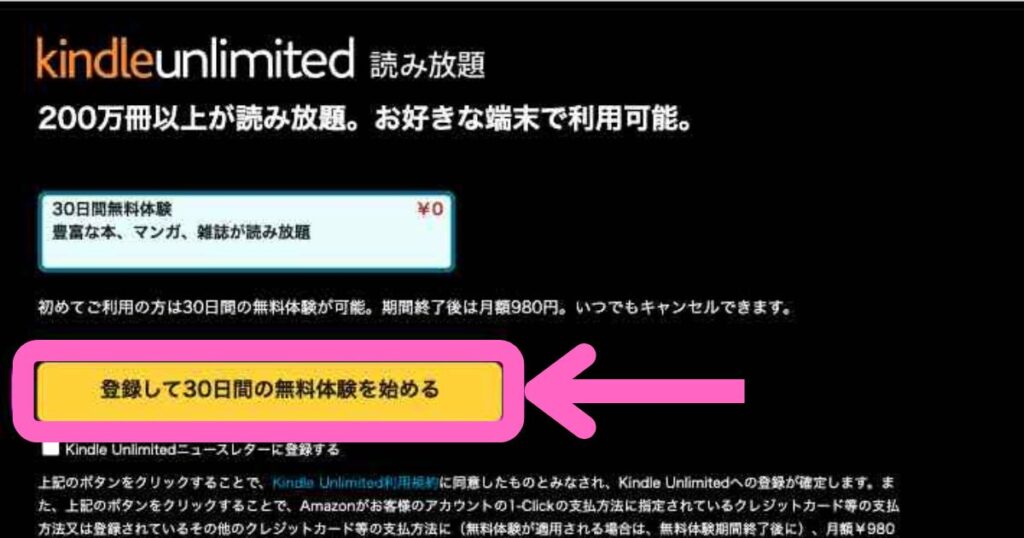

そして、あまり大きい声で言えませんが、無料で読む方法もあります↓

『ChatGPT通知表 所見作成法』を無料で読む方法